丁再献品读陈文中教授《霜鬓归黉门,初心映流年》有感

作者:丁再献 来源:军创网 浏览:63 时间:2025/11/12 分享 “黉门一别五旬秋,霜鬓归来意未休。”当八旬老者陈文中教授在长子陪伴下,重踏山东师范大学的沃土,这场酝酿半生的归程便不再是简单的故地重游,而是一次跨越时空的青春对话,一场沉淀岁月的初心回望。作为著名作家、文学家、教育家与文坛前辈,陈教授以饱经沧桑的笔触,将七十五年校庆之际的返校之旅娓娓道来,字里行间既有对青春岁月的深情追忆,对师恩友情的无尽感念,更有对母校变迁的由衷自豪,对生命本真的执着坚守。这篇散文如陈年佳酿,越品越醇;似岁月长卷,愈展愈深,不仅为读者呈现了一段个人与母校共成长的生命轨迹,更勾勒出一代知识分子“弘德明志,博学笃行”的精神图谱,其文学价值与精神内涵,值得我们细细品读、深深回味。

霜鬓藏岁月,初心照杏坛——笔者曾有读《陈文中教授重返山师记》有感急就江城子词一首为贺,丁再献2025年11月11日于泉城。词曰:

黉门霜鬓认前踪,

晚霞红,

醉秋浓。

雕像巍然、犹记誓言雄。

课桌摩挲痕未冷,

穿廊庑,

觅书虫。

黄河笔涌报章风,

墨香融,

少年衷。

八秩云烟、都入笑谈中。

最是公孙金叶弄,

飞如蝶,

舞长空。

该词写后,意犹未尽,遂成感想成篇。

一、故园寻踪:景语皆情语,岁月有回声

旧径重行寻往事,

故园再访忆青春。

“山东师范大学”六个毛泽东手书苍劲大字映入眼帘的那一刻,暖流裹挟着泪水,瞬间打开了陈文中教授半个多世纪的记忆闸门。从张马屯东到历山路文化东路,B57路公交车与BRT3路的换乘轨迹,不仅是地理空间的位移,更是从耄耋之年重返青春岁月的时光之旅。这趟酝酿已久的归程,如珍藏多年的明珠,在岁月长河中愈发熠熠生辉,恰是老人对母校赤子之心的生动写照。

校园中的一草一木、一砖一瓦,都成为唤醒记忆的密码。广场上庄严肃穆的毛主席雕像,依旧目光炯炯,凝视着母校七十五年的沧桑巨变,也凝视着当年在此集合做操、唱红歌的热血青年。上世纪六十年代,学子们在雕像前立下“为人民服务,忠诚党的教育事业”的誓言,如今八旬老者恭敬整理衣襟的身影,跨越半个多世纪的时空对话,让雕像成为连接过去与现在的精神坐标。作为山师标志性景观,这座雕像与文化楼共同构成了历代学子心中不可磨灭的青春印记,正如校庆邮票设计中所展现的,是象牙塔内初心不忘的精神象征。

中西合璧的文化楼前,当年办院刊《黄河评论》的青春身影与如今粉刷一新的楼体相映成趣。这座1955年建成的建筑,以琉璃瓦、彩绘梁枋与清水砖墙的独特风貌,成为泉城济南的“打卡地”,更成为师大的文化象征与“神经中枢”。西侧教室里的木质课桌椅,虽已略显陈旧,却承载着无数个充实难忘的日夜;走廊与楼梯的熟悉肌理,甚至墙角的一抹青苔,都让重返故地的老者倍感亲切。大礼堂红色的砖墙、古朴的门窗,依旧保持着当年的典雅庄重,这里见证过开学典礼的庄重、文艺汇演的热烈,更铭刻着毕业前夕那出奔赴边疆话剧的掌声与泪水。如今,现代化教学设备装点的教室与依旧承载活动的大礼堂,既彰显着母校的发展进步,又延续着不变的育人情怀。

深秋初冬的校园,银杏铺金,五角枫燃红,光影织就的温柔诗行里,学子们穿行其间的身影,与当年在此散步谈心、畅谈理想的青年学子重叠。脚下沙沙作响的落叶,不仅铺就了诗意的校园小道,更铺就了一段段闪光的青春记忆。图书馆前的花坛、操场边的柳树、宿舍楼下的石凳,这些熟悉的景物,既是母校七十五年发展变迁的见证者,也是陈教授青春岁月的亲历者。景语皆情语,故园的每一处风景,都流淌着岁月的回声,让这场故园寻踪之旅,成为一次温暖而厚重的记忆回归。

二、师恩永铭:传道启心智,育人润无声

良师倾注传吾识,

教诲铭心励此生。

“师者,所以传道授业解惑也。”在陈文中教授的返校记忆中,恩师们的身影如明灯般闪耀,照亮了他的求学之路,更塑造了他的人生品格。文化楼西侧的教室里,那些温文尔雅或严肃认真的身影,早早守候在门口,带着精心准备的教案,将毕生所学倾囊相授,用知识的光芒照亮学子前行的道路。这份师者情怀,成为山师七十五年办学文脉中最温暖的底色,也成为陈教授心中最珍贵的记忆宝藏。

高更生老师将枯燥的语法知识讲得生动有趣,刘金镛老师引领学子徜徉于唐诗宋词的海洋,朱德发老师的现代文学课堂、夏之放老师的文艺理论讲解、冯中一老师的写作指导,每一位恩师都以学识渊博、引经据典的教学风格,让学生在知识的殿堂中感受中华传统文化的魅力。这些具体而鲜活的教师形象,没有华丽的辞藻修饰,却通过细节刻画跃然纸上,展现了山师师资队伍的深厚底蕴。作为新中国成立后山东省最早的本科高校,山师七十五年间秉承“弘德明志,博学笃行”的校训,正是靠着这样一批批潜心育人的教师,才培养出了一代又一代优秀人才。

班主任赵文秋老师的关怀,更让校园时光多了亲情般的温暖。她不仅关心学生的学业,更呵护着学子们的成长,如长辈亲人般的陪伴,成为陈教授记忆中最柔软的部分。恩师们或学识渊博、或温润如玉、或严谨笃实的形象,不仅传授了知识,更教会了学生做人的道理。如今,大多师尊已驾鹤西去,这份思念与感恩,化作字里行间的深情,让师恩如春雨般,润物无声却滋养终身。

“经师易求,人师难得。”陈文中教授笔下的恩师群像,正是山师“尊贤尚功、奋发有为”校园精神的生动体现。七十五年间,从山东师范学院到山东师范大学,从省属重点高校到省部共建高校,从全国文明校园到高水平大学“冲一流”建设高校,母校的发展壮大离不开一代代师者的薪火相传。而陈教授自身笔耕不辍、深耕教育与文学领域的一生,正是对恩师教诲的最好回应,是“师恩永铭,薪火相传”的生动写照。

三、岁月留痕:青春赴家国,初心未曾改

半世耕耘怀壮志,

一生坚守践初心。

1969年毕业之际,青春年少、意气风发的陈文中与同窗告别母校,奔赴炮八师潍县泊子的军垦农场,将最宝贵的年华奉献给祖国的边防建设。这段特殊的经历,不仅是个人青春的印记,更折射出那一代知识分子“把青春献给祖国”的家国情怀。五十多个春秋悄然逝去,从热血青年到鬓发斑白的八旬老者,身份在变、容颜在改,但那份植根于校园的初心与壮志,却从未改变。

1995年建校45周年校庆的重逢,到2025年75周年校庆的重访,三十年的时光跨度,见证了母校从初具规模到声名远播的跨越式发展,也记录了一位学子从壮年到暮年的人生轨迹。母校在山东省省属本科高校高质量发展绩效考核中连续四年位列第一,实现省属高校A类学科突破,成为首个以第一单位获得国家自然科学奖的山东省属高校,这一系列成就让身为山师学子的陈教授深感自豪与骄傲。而他自身作为作家、文学家、教育家,笔耕不辍的创作生涯与深耕教育的执着坚守,正是对母校“弘德明志,博学笃行”校训的生动践行。

大礼堂里那出自编自导的话剧,讲述着青年学子奔赴边疆、建设祖国的故事,也预示着陈文中与同窗们此后的人生选择。当年在雕像前立下的誓言,并非空洞的口号,而是融入血脉的人生信念。岁月荏苒,当年的同窗好友大多年过八旬,分布在天南海北,有的甚至已永远离去,这份对故友的思念与对岁月的感慨,让金色的校园小道承载了更多厚重的情感。但即便历经沧桑,那份“为人民服务”的初心、对教育事业的忠诚、对理想的执着追求,却在岁月沉淀中愈发坚定。

返程公交车上,手机里的照片记录着重访的足迹,眼角的皱纹与眼底的沧桑,是岁月留下的痕迹,更是初心不改的见证。八十多岁的高龄,“来日不多”的感慨中,没有悲戚,只有对过往的珍视、对当下的感恩与对未来的期许。那段在山师的岁月,教会了他知识、做人与面对风雨的勇气,成为人生中最宝贵的财富。这份跨越半个多世纪的坚守,让个人的青春记忆与国家的发展历程相连,让初心在流年中愈发璀璨,彰显了一代知识分子的责任与担当。

四、情牵三代:孝心暖归途,薪火永相传

长子陪行承孝意,

文门延续见忠心。

这场温暖的返校之旅,因长子的陪伴更添温情与圆满。从踏上旅程到校园漫步,长子牵着老人的手,放慢脚步,适时拍照,在父亲感怀落泪时递上纸巾轻声安慰,这份细致入微的孝心,不仅让八旬老者的归程更加顺遂,更成为文章中一抹动人的亲情亮色。“爸,别难过,能再回到这里看看,已经很不容易了”,简单的话语中,是晚辈对长辈心愿的尊重与理解,是亲情最质朴的表达。

长子的身影,不仅是孝心的践行者,更是精神的传承者。他听着父亲讲述当年的校园往事、恩师情谊与青春理想,看着父亲在雕像前、教学楼前、银杏小道上的笑容与感慨,无形中承接了那份对母校的深情、对知识的敬畏与对初心的坚守。校园中新一代学子背着书包穿行的身影,与长子陪伴父亲重访故地的画面相映成趣,构成了“老中青”三代人的精神对话。陈文中教授代表的老一辈知识分子的家国情怀,长子代表的中年一代的责任担当,校园学子代表的青年一代的蓬勃朝气,在山师的校园里完成了跨越代际的精神接力。

母校七十五年的发展历程,本身就是一部薪火相传的育人史诗。从1950年组建山东师范学院,到如今成为学科齐全、声誉优良的综合性高等师范院校,从最初的简陋校舍到现代化的教学设施,变的是办学条件与规模,不变的是“弘德明志,博学笃行”的校训与立德树人的初心。陈文中教授当年在恩师教诲下成长,如今以自身的人生阅历与精神追求,通过长子传递给下一代,而母校则在一届又一届学子的培养中,延续着知识与精神的传承。

这份跨越三代的情感联结,让文章的立意超越了个人怀旧,升华为对亲情、校情与民族精神传承的深刻思考。孝心暖归途,让重访之旅满含温情;文脉续华章,让山师精神代代相传。陈文中教授带着对母校的感恩与祝福安度晚年,长子带着对父亲的敬重与对先辈精神的认同继续前行,校园学子则在母校的滋养下茁壮成长,三代人的身影交织在银杏铺就的校园小道上,成为薪火相传最生动的写照。

致母校家书长存!

“霜鬓归黉门,初心映流年。”陈文中教授的这篇散文,以真挚的情感、细腻的笔触、深厚的底蕴,为我们呈现了一场跨越半个多世纪的初心之约。文章没有华丽的辞藻堆砌,没有刻意的情感渲染,却以质朴平实的语言,将个人青春记忆、师恩友情、母校变迁与家国情怀融为一体,字字含情,句句走心,展现了一位八旬老者的生命智慧与文学匠心。

作为著名作家、文学家与教育家,陈文中教授笔耕不辍的创作态度,本身就是对“初心”最好的诠释。文章中,故园寻踪的怀旧之情、师恩永铭的感恩之心、初心不改的坚守之志、薪火相传的传承之愿,层层递进,相得益彰,既刻画了个人与母校共成长的生命轨迹,也折射出新中国成立以来一代知识分子的精神风貌。山东师范大学七十五年的砥砺奋进与辉煌成就,在个人记忆的见证下更显厚重;而个人的青春理想与人生坚守,在母校的滋养下更具价值。

这篇散文既是一封致母校的深情家书,也是一部个人生命的精神自传,更是一曲礼赞师者、歌颂传承、致敬青春的动人乐章。它让我们看到,无论岁月如何变迁,无论时代如何发展,对知识的敬畏、对师恩的感念、对初心的坚守、对传承的重视,永远是人生最宝贵的财富。陈文中教授用文字为我们留住了一段不可复制的青春岁月,也为母校七十五年校庆献上了最真挚珍贵的礼物。这样的作品,如岁月沉淀的美酒,越品越醇;如历经风雨的明珠,愈久愈亮,必将在文学的长河中留下浓墨重彩的一笔,也将激励着一代又一代山师学子不忘初心、砥砺前行,在人生的道路上书写属于自己的精彩篇章。

笔者是一个一无门派、二无名师、三无学术头衔、地位低下的业余研究者,而受到当时从未相识的如此大家关注,并义务担当我几部浅文陋著的第一读者,指出错误,提出建议,终于得以付梓,在此再次感谢!

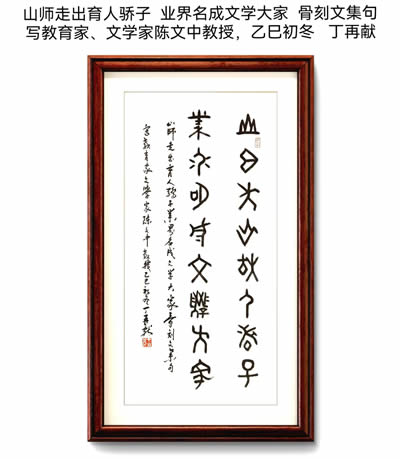

最后以为陈文中教授撰写的这副集东夷骨刻文字书法艺术楹联作结束语,联曰:

山师走出育人骄子,

业界名成文学大家。

骨刻文集句,写教育家、文学家陈文中教授,乙巳初冬丁再献

(丁再献2025年11月11日于泉城)