丁再献追忆老排长张连云

作者:天琮 来源:军创网 浏览:625 时间:2024/7/30 分享

七月的尾声,本应是盛夏繁华的时节,却在二十一日的上午十一时,随着老排长的离世,这个夏天似乎失去了它的颜色。病魔无情地夺走了他的生命,但即便在生命的最后时刻,他仍旧展现着无比的勇气与坚韧。当噩耗传来,战友们无不陷入深深的悲痛之中,尤其是著名文化学者、作家、诗人、国家一级书法家、骨刻文系统破译者、骨刻文书法艺术创始人、他的亲密战友丁再献先生更是悲痛不已!他怀着对老排长极其沉痛的心情,提笔为他撰写创作了这幅充满敬意与缅怀的骨刻文书法楹联。这是对老排长一生的缩影,也是对他精神的永恒纪念。

上联:戍守黄河口内海草原,亦兵亦农亦习献身二千日,考入南京大学成才毕业;

下联:回归气象门专家族系,尽智尽力尽心奔走四十年,弘扬齐鲁人文益发生光。

这幅楹联上下联各30字,共计60字。

上联:戍守黄河口内海草原,亦兵亦农亦习献身二千日,考入南京大学成才毕业;上联浓缩了老排长生前的坚守与奋斗,"戍守黄河口内海草原"一句,描绘了老排长在边疆的孤独与坚守,"亦兵亦农亦习"展现了他不辞辛劳的多重身份,既是战士也是农民,还是学者,"献身二千日"更是凸显了他长时间的无私奉献。"考入南京大学成才毕业"则展示了老排长通过自身努力,实现知识改变命运的真实写照。体现了老排长对生活的执着追求和不懈努力。

下联:回归气象门专家族系,尽智尽力尽心奔走四十年,弘扬齐鲁人文益发生光。

下联以"回归气象门专家族系"起头,意味着老排长回到专业领域,"尽智尽力尽心"反映了他对待工作的热忱和投入,"奔走四十年"强调了他长久以来的辛勤付出。"弘扬齐鲁人文益发生光"则是对他致力于推动文化和知识传承,使齐鲁之地的气象文化精髓愈发灿烂的最好证明,突显了老排长的社会影响力及其对文化的贡献。

整幅楹联对仗工整,意境深远,充满了对逝者的怀念和敬意,同时也是对老排长一生最崇高的致敬。通过这幅楹联,我们能够深刻感受到老排长的坚韧精神和卓越贡献,他的形象如同楹联一般,将永远留在我们的心中。

在历史的长河中,张连云同志的名字闪烁着独特的光芒。他出生于济南市,当年响应国家的召唤,于1969年上山下乡至黄河农场。随着1970年4月中国人民解放军济南军区山东生产建设兵团的成立,黄河农场随之改建为第一师第一团,而他随之转为兵团战士,任职于一师司令部警通排。在那里,他以战士的身份投身保卫工作,后成为刘暹策副师长的警卫员兼公务员,并逐步晋升为通信班班长及警通排排长。他的努力与坚持,使他在1974年成功考入南京大学气象系的大气物理专业,学业完成后,被分配到山东省气象局,开启了他的职业生涯。从工程师做起,一路走来,他担任过山东省人工降雨办公室副主任,直至担任山东省气象局装备站站长。实现了由一个兵团战士向优秀县级领导干部的华丽转身。他不仅在专业领域取得了成就,还被大家推选为兵团一师师部战友联谊会会长,带领大家重温往昔岁月,多次重游师部。他的生涯,就像是我们青春记忆中最亮的那颗星,无论何时何地,都散发着激励人心的光芒。他的每一步都脚踏实地,每一次转变都光鲜亮丽,犹如一颗冉冉升起的新星,不断向上,不断前行。

然而,在这炎炎夏日,充满生机的季节里,你却选择了离开,老排长。你的离去,恰似一片荫凉,带走了酷暑的焦躁,留给我们的是无尽的思念与回忆。你的身体或许已不在,但你精神与奉献,却如夏夜的微风,清爽而深远,永远留在我们心中。

老排长每一步都走得那么扎实,那么出色,他的生涯,就像是我们青春记忆中最亮的那颗星,无论何时何地,都散发着激励人心的光芒。

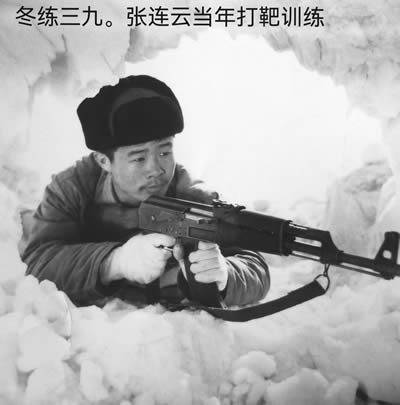

据丁先生介绍,张连云同志,作为警通排第二任老排长,他的形象在我们心中永远是那么睿智、聪颖且严谨。那些关于他在兵团的日子,如同一幅幅生动的画面,在我脑中闪现。无论是值班放哨、晨曦中出操列队的身影,还是军事磨趴滚打训练的坚毅,体育比赛的矫健,亦或是农场劳动的辛勤,每一个瞬间都刻画着他作为一名战士的风采。

老排长的一生,如同一首优美的抒情诗,充满了奉献和付出。他为社会、为文化、为未来,奔走呼号,不辞辛劳。让齐鲁气象事业在新的时代焕发出新的光彩,如同璀璨星辰,照亮了前行的道路。

如今,你走了,但你的故事、你的精神、你的贡献,却永远留了下来。就如同那湖心亭上的积雪,虽终会融化,但那份洁白和纯净,却永远留在我们的心中。我们会记住你的笑容、你的热情、你的无私,还有你对生活的热爱和对未来的憧憬。

老排长,愿你的旅程安好,愿你在另一个世界,依然能够守护着你所爱的一切。你的一生,如同一部美丽的画卷,永远镌刻在我们的心里。你的故事,将激励着我们每一个人,去勇敢地面对生活的风雪,去坚定地走完自己的人生之路。

写于2024年7月22日(甲辰龙年六月十七)

天琮,本名巩天宗,书法家、山东省商业厅退休干部,现山东省老年书画研究会鲁商集团分会副会长,山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。