古镇添新韵 赤心报乡亲——王有存将军为家乡再添新景

作者:刘唐山 来源:军创网 浏览:1389 时间:2025/10/3 分享 蒙河滔滔,见证初心不改;古村依依,铭刻赤子情深。从沂南县青驼北村走出的王有存将军,多年来以拳拳之心反哺故土,用百万捐资与躬身实践,为家乡铺就幸福路,种下文化根。10月2日,秋雨绵绵,青驼北村孝德路古井旁新立的水车、水槽及众多乡村老物件,伴随着滔滔清河水,又为这份桑梓情怀增添了新韵。山东省沂蒙文化研究会会长杨文学、原济南军分区副司令王友礼、青驼镇原党委书记高本欣、袁中东、现任党委书记吴淑涛、副书记李月亮、界湖街道南村党委书记李凤徳、临沂教育届英书记、企业届邢西富、孙印利及驻地村支书、群众齐聚一堂,共同见证了王有存将军为家乡再添新景。

1954年出生于青驼北村的王有存,1972年携笔从戎,在军旅生涯中成长为全国高压氧学科领军人物,享受少将级待遇,作为全军英模代表,王有存将军的履历写满荣光:入伍以来荣立二等功2次、三等功3次,出版医学著作8部,斩获17项国家专利,1990年作为全军英模代表参加国庆观礼,受到党和国家领导人接见 。

但这份荣光从未让他忘记来路——1972年参军临行前,村中大娘为他宰杀过年公鸡饯行的暖意,始终烙印在他心底 。从2016年开始,他便将这份乡情化作行动,省吃俭用积攒资金,陆续为家乡建设投入100多万元 。

修路筑桥是他反哺家乡的起点。昔日坑洼的村道被平整硬化,淤塞的河道得以疏通加固,就连始建于康熙五十六年的金锔桥,也在他的亲力而为下重焕生机。为了寻找和古桥一样大小的石板,王将军不辞苦,亲自上嘉祥县寻找购买。施工期间,年过七旬的他和村民一同奋战在施工现场,满身尘土却干劲十足,让见者无不肃然起敬 。如今的青驼北村,“千年古镇青驼、小桥流水人家”的景致已悄然成型,清澈的小清河从村前而过,重修的金锔桥旁石鼓矗立、青松常青,村民出行与生活环境彻底得到了改观 。

更令人动容的是他为家乡种下的文化根基。耗资七十余万元打造的孝德文化园,是王有存将军倾注心血的代表作。园内鼎鬶亭古朴庄重,红柱上楹联由著名文化学者、国家一级书法家丁再献用骨刻文书写,“一鼎一鬹蕴聚先民智慧,百行百业彰扬时世文明”的楹联诉说着文化传承 。东区的二十四孝石雕塑像娓娓讲述传统美德,西区的雷锋、焦裕禄、白求恩、王进喜等时代楷模群像则传递着时代精神力量,围墙之上的村史与孝德故事,让这里成为村民休憩、后辈受教的文化地标 。此外,干娘亭、石碾亭,让古村的历史记忆得以鲜活留存 。

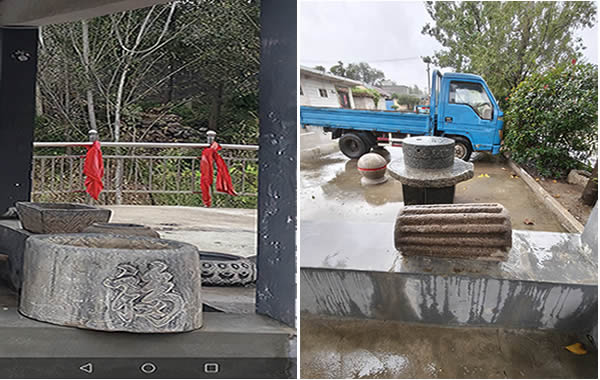

今年秋天,这份文化守护又有添新韵。在村里的古井旁,王有存将军捐资修建的老水车、水槽、碌碡等老物件正式落成。老式水车依桥傍井而建,迎风轻转间仿佛牵起古今;石头水槽等老物件摆放在石碾亭周围。这些老物件的复原,不仅重现了乡村旧时风貌,更让村民在触摸历史中留住乡愁,为古村增添了独特的人文景致。

从孝德路到锔桥再到孝德文化园区,从历史遗迹修复到民俗老物件重建,王有存将军的付出早已超越物质层面。正如丁再献先生为他题写的藏头书法所言:“孝感蒙河养育鼓舞莘莘学子功成名有;忠融青寺滋生钟情烈烈兵心将授志存” 。这位“不老的沂蒙老兵”用实际行动诠释着“孝德为本”的真谛,让沂蒙精神在故乡的土地上生生不息。

孝德路、古井旁,石碾亭、小桥边,摆放的老水车老物件,是乡愁,是敬意,更是一位将军对家乡最绵长的牵挂。