沂河葛沟桥记忆

作者:岳希利 来源:军创网 浏览:89 时间:2026/2/2 分享

2026年新春前的腊月十三,我回到了位于沂蒙革命老区腹地沂河东岸的葛沟老家。我站在葛沟沂河桥的旧址上,脚下是新桥建设的机器轰鸣。河风掠过还未结冰的水面,带着水汽与记忆的味道。在这片土地之上,一座桥拆了,另一座桥建起;一道坝消失了,又一道坝诞生。而我,却在这新旧交替的缝隙里,听见了沂河五十年的低语。

沂河从蒙山深处的沂源出发,蜿蜒曲折几百里进入沂南县葛沟境内。河水宛若沂蒙母亲腰间一条蜿蜒的银丝绦,流过群山,绕过村落,迤逦前行,终于在这里放缓了脚步。

葛沟,我的家乡。其历史悠久,汉代设镇。据清代叶圭绶《续山东考古录》载:“中邱邑又名诸葛城,又名王僧辩城,今葛沟镇。春秋隐公七年,城中邱。村南原有一阁,南向,东西长约15米,宽约10米,拱形门洞,可三马并行,门额为‘齐鲁分疆’。据传,古时沂河葛沟段狭如水沟,阁立河口畔,故名阁沟,后演变为今名。”葛沟自古占据交通运输要道,自青州向南经齐长城穆陵关,再过琅琊郡所开阳(今临沂城)南下,直至马陵古道的南北通道,葛沟镇是其中间段的必经要道。当年葛沟沂河水运成为鲁南重要的水陆交通节点,商贾云集,成为一方之地繁华商业集散闹市,俗称“葛沟街”。就在这片水脉舒展开来的地方,时间曾在河面上刻下过一道道深刻的印记,彰显着这里的古老与文明。

解放初期的中国,是集体记忆里火热而艰辛的年份。就在1958年的冬天,原临沂地区临沂县的人们,决定在葛沟街西面的河面上,筑起一道拦水的脊梁,浇灌几十万亩农田和惠及人畜用水。石头是从葛沟石硠一锤一凿取来的,人力是最质朴也最坚韧的。没有如今轰鸣的机械,只有肩挑人抬的劳作和“敢教日月换新天”的信念。工程断断续续,直到1961年,这座长315米、宽4.6米的拦水坝才终于横亘在了沂河之上。它不仅是坝,也是一座桥,葛沟人习惯亲切地叫它“老桥”。

在我的童年——上世纪七十年代,这座桥是我们这群野孩子的天堂。那时我十多岁,夏日正午的阳光把桥面晒得滚烫,我们一群半大小子,光着黝黑的身子,像泥鳅一样从岸边溜下。桥墩是巨大的石兽,层层垂直垒砌,每块石头表面都被人工打成雨点或雨线般的纹理,质朴而庄严。最巧妙的是桥墩迎水的一面,被砌成立体的三角形,叫“水尖石”,像犁铧一样分开水流,任河水汹涌冲来,也只能驯服地从两侧滑过。

我们最刺激的游戏,是踩着泄洪闸门一侧仅露出两三厘米的锈蚀螺丝杆,像走钢丝一样,晃晃悠悠地下到桥洞深处。那里光线幽暗,水声被放大成轰鸣,河风穿洞而过,带着沁骨的凉意。我们在石缝间摸虾,在洄水处捞小鱼,偶尔触到滑腻的青苔滑倒,吓得大叫,嬉笑声在桥洞里撞来撞去。桥的南侧,河水冲出一片石琅,再往下,便是我们带着敬畏称之为“小渊子”“大渊子”的深潭了。那里水色墨绿,漩涡暗藏,是大人们再三叮嘱的禁地,却也散发着不可抗拒的魔力。确实,也有人永远留在了那里,让嬉戏的快乐背面,始终印着一丝河水沉默的威严。

这座坝的使命,远不止于孩童的乐园。它在上游东侧“咬”开一道口子,引出一条“北沟”。清亮的沂河水便顺着这人工的脉管,汩汩流入汤河,滋润了下有十几万亩干渴的农田。进水闸的闸屋上,有本乡名人、书法家岳修五先生题写的“葛沟灌区进水闸”七个隶书大字,沉稳端方,仿佛为这项惠民工程盖下一枚庄重的印章。现在,这个进水闸已经重建,上书“中国水利”几个印刷体大字。

作为对葛沟人奉献土地的补偿,1962年,桥的东端建起了一座水电站。巧极了,它正式运行发电的1963年5月,正是我呱呱坠地的时候。似乎我的生命,从一开始就与这道坝、这座桥的脉搏连在了一起。我记得那并不高大的机房,记得水流推动机轮的沉闷声响,更记得夜晚村里那些比油灯明亮的电灯光晕。那是现代文明之光,第一次如此真切地照进古老的村落。后来管理电站的岳希堂、付守学等人,也成了我们眼中能“管住”河水之力的能人。

坝闸(老桥)的设计,凝结着朴素而高超的智慧。四十个大闸,三十二个小闸,利用水自身的压力与冲力实现自动启闭。水位高过闸门,水流便将它冲开倾泻;水位低过闸门,水压又将它缓缓推回关闭。无需电力,无需时时看守,仿佛给河水安装了一套遵循天理的自动神经。在夏季水大的时候,我们常站在桥边,看闸门随着水势起伏,像一排忠诚而沉默的卫士。

然而,时间终究是最大的河流。进入二十世纪八十年代,老桥逐渐显露出疲态。风吹日晒,水流冲刷,桥面开始破损、坍塌。那道曾凝聚了无数人心血与智慧的石头身躯,在承担了四十多年风雨后,被鉴定为危桥。2012年,它被彻底拆除。我站在岸边,想象着挖掘机的铁臂落下,巨大的石块滚入河中,溅起浑浊的浪花。那一刻,心里空了一块。那座我们踩过、摸过、枕着听过水声的桥,那些刻在石头上的雨点纹,那些闸门启闭的吱呀声,从此只余照片与记忆。

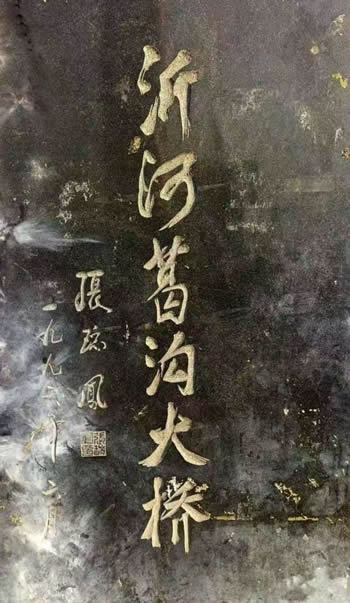

但沂河奔向大海的信念不会停歇,葛沟人的生活也要继续向前。其实早在1995年,就在老桥下游三百米,一座新的葛沟沂河大桥已经动工。它更高大、更坚固,桥长374.7米,设计荷载能通行百吨的重挂。1996年通车时,它气派的身影曾让我们这些习惯老桥狭窄的人惊叹不已,桥头立着副省长张瑞凤题字“沂河葛沟大桥”的石碑。然而,桥也有桥的寿命。到了2025年底,它也被鉴定为危桥,完成了近三十年的使命,在机械的轰鸣中退场。如今,我脚下这片忙碌的工地,正是在它的原址上,重建另一座更适应时代的新桥。

而那道被拆除的老拦水坝,其灌溉的魂灵并未消散。在今年1月刚刚拆除的桥下游百米处,“葛沟灌区渠首拦河坝”就于2010年投入使用。这是一座现代化的橡胶坝,坝高3.5米,全长300余米。它没有石头的沧桑质感,却有着柔韧而强大的力量。充气时拦水成湖,泄气时伏贴河床,操控自如。它的蓄水量从老坝的93万立方米激增到301万立方米,将水面扩宽了四分之三,形成一片烟波浩渺的人工湖。

我沿着河岸漫步。西边,是热火朝天的新桥工地,钢筋铁骨正勾勒着未来的轮廓;南边,是静谧如镜的橡胶坝湖区,夕阳下波光粼粼,偶有水鸟掠过。历史在这里被奇妙地铺展在同一幅画卷里:过去、现在、未来;石头、钢铁、橡胶;消失的、在建的、运行的。

葛沟的桥或坝,从来不只是水利工程或交通设施。它们是一代代人改写山河的笔迹,是农业文明走向现代文明的脚印,是童年与故乡的实体坐标。老桥的石头沉入了河底,或许已长满青苔与水草,但它撑起过的生活、它见证过的悲欢、它曾赋予一条河的秩序与韵律,都融进了这片土地的血脉。

凉风渐起,橡胶坝湖区的水面皱起千万片银色闪闪的鳞光。远处新桥工地的机器轰鸣声和钻机打孔声不断入耳。我忽然明白,所谓故乡,就是这样一个地方:它的景物在不断变迁,但总有些东西,像河床深处那些沉默的基石,始终承载着水流的方向,连接着此岸与彼岸,昨天与明天。

那即将建成的新桥,与这一湖新水,将成为葛沟大地新的风景。而老桥的故事,会像沂河的水汽一样,弥漫在后来者的呼吸里,成为他们构建新风景时,一段深沉而湿润的底色。

故记之,为我家乡的葛沟桥,亦为所有在时间河流中筑坝建桥、薪火相传的岁月与人们。