青岛大学经济学院实践团 赴沂蒙革命老区沂南县开展实践调研

作者:岳希利 高崑 来源:军创网 浏览:1702 时间:2025/9/8 分享

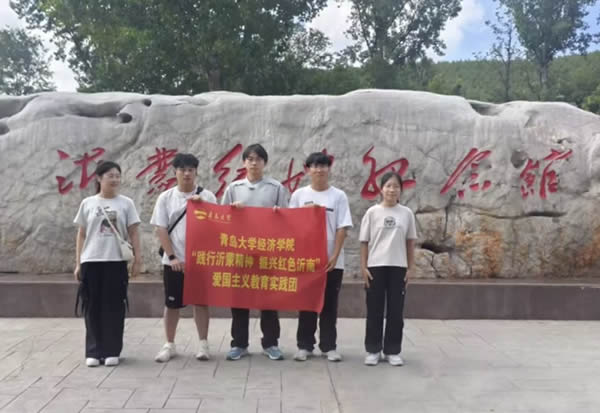

军创网讯 2025年8月11日至12日,青岛大学经济学院“践行沂蒙精神 振兴革命老区”爱国主义教育实践团赴沂蒙革命老区沂南县,先后走进沂南县融媒体中心、沂蒙红嫂纪念馆等单位开展实践调研。本次实践以“传承红色基因、弘扬沂蒙精神”为核心,通过实地走访、参观学习等方式,从媒体传播、历史记忆、精神传承等维度,探寻沂蒙精神的时代价值,让学员们感受到大气磅礴的红色魅力,凝聚起助力老区振兴的青春力量。

走进沂南融媒体中心,探寻红色精神传播新路径。实践团首站抵达沂南县融媒体中心,在中心工作人员的带领下开启参观学习,直观了解红色文化的融媒体传播实践。沿着“中央厨房”式办公区、演播室、编辑机房的参观路线,工作人员结合实地场景,逐一讲解融媒中心的资源整合成果——从整合县域内广播、电视、报纸等传统平台,到搭建短视频、直播、音频剧等新媒体矩阵,如何实现“一次采集、多元生成、全平台分发”的传播模式,让红色内容高效触达不同受众。

参观过程中,实践团成员结合经济专业知识,就“红色文旅IP如何通过融媒体平台实现市场化传播”“短视频流量转化为红色文旅消费的路径”等问题与工作人员即时交流。此次沉浸式参观与讲解,让实践团清晰把握了融媒体传播红色精神的创新路径,为后续探索青年参与红色文化传播的方式提供了实践参考。

探访沂蒙红嫂纪念馆,感悟沂蒙女性的家国担当。第二天实践团成员们前往位于常山庄村的玉沂蒙红嫂纪念馆,开启红嫂精神的溯源调研。纪念馆内,大量珍贵的照片、实物、场景复原以及多媒体展陈,生动再现了抗日战争、解放战争时期,沂蒙山区妇女“最后一口粮当军粮,最后一块布做军装,最后一个儿子送战场”的感人事迹。

在讲解员的带领下,实践团成员依次参观“苦难岁月”“红嫂群体”“无私奉献”“精神传承”等展区,认真聆听“沂蒙母亲”王换于、“乳汁救伤员”明德英、“支前模范”沂蒙六姐妹等红嫂代表的故事。泛黄的军鞋、破旧的纺车、布满补丁的担架……一件件实物背后的奉献与牺牲,让成员们深切感受到“红嫂精神”中无私奉献、爱党拥军、艰苦奋斗的核心内涵。在“红嫂精神讲堂”,实践团还与纪念馆工作人员围绕“红嫂精神的当代诠释”展开讨论,进一步理解了这种精神在新时代乡村振兴、社会建设中的激励作用。

在座谈中,实践团成员重点回溯了沂蒙根据地在抗日战争中的重要战略地位。作为山东抗日根据地的核心区域,沂蒙山区不仅是八路军山东纵队、一一五师等主力部队的重要驻地,更是连接华北、华东抗日战场的关键枢纽。抗战时期,沂蒙根据地军民紧密团结,依托山区地形开展游击战、地雷战、麻雀战,多次粉碎日军“扫荡”。同时,以红嫂群体为代表的沂蒙群众积极支前,筹粮筹款、缝制军装、护理伤员、传递情报,为部队提供了坚实的后勤保障,仅沂南县就有上万名妇女参与支前工作,数千名群众为抗战牺牲。实践团成员通过梳理史料、观看抗战纪录片,深刻认识到沂蒙根据地的稳固,为全国抗战胜利作出了不可磨灭的贡献;而沂蒙精神和红嫂精神,正是军民同心、共克时艰的伟大结晶,是中国抗战精神的重要组成部分。

青岛大学经济学院实践团团长高崑心有感触地说,此次沂蒙革命老区沂南之行,是青岛大学经济学院实践团“行走的思政课”。通过走访融媒中心、红嫂纪念馆,成员们既了解了红色文化的当代传播路径,又深刻感悟了沂蒙精神的历史厚度与时代价值。回到学校后,我们将继续整理调研成果,通过校园宣讲、调研报告等形式,让更多青年了解沂蒙故事。同时结合经济专业优势,探索红色文旅与乡村振兴的结合点,以实际行动践行沂蒙精神,为沂蒙老区的发展贡献青春力量。