踏歌逐梦 熠熠生辉——记工程专家与文化行者王安龙

作者:刘唐山 来源:军创网 浏览:116 时间:2025/11/20 分享美丽泉城,文脉绵长,滋养出无数兼具风骨与才情的中华儿女。王安龙,这位生于1954年的济南章丘的山东汉子,便是当代杰出的代表,他在工程科技的攻坚战场与文化艺术的诗意天地间从容跨界,用实干筑牢事业根基,用才情点缀人生旅途,活成了著名作家杨文学口中“有故事、有情怀、有才华”的理想模样,更以贾平凹凝练的“踏歌行”三字,诠释了济南人深耕不辍、向阳而行的人生境界。

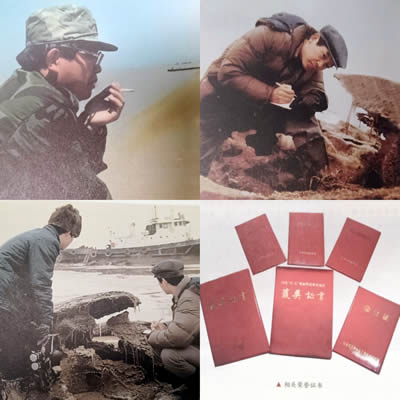

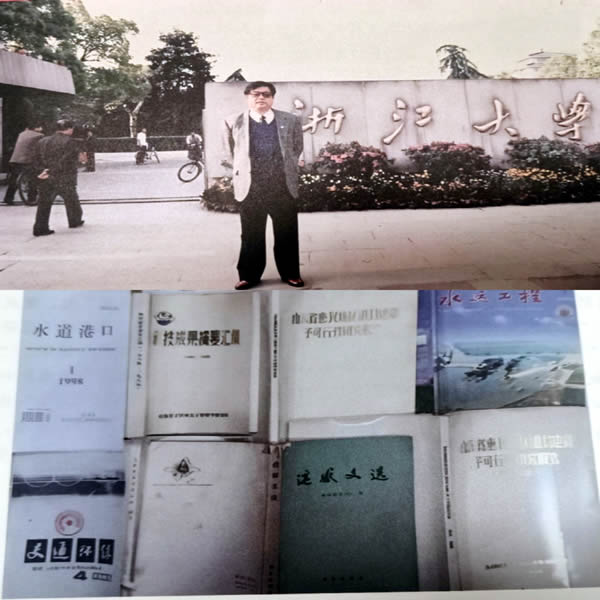

1978年,从浙江大学(原杭州大学)海洋地质地貌(港口与航道工程)专业毕业的王安龙,怀揣“经世致用”之志踏入交通部天津水运工程科学研究所。面对海冰灾害这一港口航运的“拦路虎”,他扎根国家“六五”科技攻关课题“海冰遥感”研究,白天顶着寒风实地勘测,晚上秉烛熬夜推演数据,战天斗地不畏艰险,成功收集了第一手科研资料,完成了沿海冰带的形成及分布规律研究,填补了国内相关领域空白。之后,王安龙又主持了黄骅港建港条件的泥沙淤积规律研究,破解了学界争议多年的关键难题,并凭此研究成果斩获国家科技进步成果二等奖。

凭借炽热的探索激情,他先后撰写了30余篇科研论文发表于核心期刊,连续三年荣获天津市青年学术年会优秀论文一等奖,1988年获评天津市优秀青年科技工作者,在科研领域崭露头角。

正当科研事业如日中天时,受到当时滨州地区主要领导的盛情邀请,王安龙惜别天科所,转身奔赴港口建设的第一线。1988年起,他历任无棣县科技副县长、滨州地区计划委员会副主任、建港指挥部常务副指挥等职,扛起了滨州港口建设的大旗。从滩涂勘测到方案设计,从技术攻坚到统筹协调,他将专业积淀转化为发展动能,让滨州港从一片荒芜崛起为区域重要枢纽,为鲁北地区打开了对外开放的海上通道。十二年后,他受邀出任中国交通集团第二航务工程勘察设计院副总经济师、山东分院院长等职,在新的咨询行业中连续攻克多个复杂工程难题,先后斩获武汉市创新能手、五一劳动奖章等殊荣。2014年退休后,他仍以高级顾问、总工程师等身份继续在交通行业中发挥余热,用实干诠释济南人的担当。

工科出身的王安龙,从未割舍心中的人文情怀,更始终眷恋着泉城的文化底蕴。工作再繁忙,笔墨与书香始终相伴。作为济南清宁书院副院长、中国国家书画院理事、山东省书法家协会会员,他深耕地方文化传承,书法作品多次在省市级美展中获奖,笔墨间既有泉城山水的灵秀,又有齐鲁儿女的筋骨。数十年间,他以诗歌记录旅途感悟,用摄影定格山河之美,先后出版《牧潮之歌——王安龙诗文选》《中国当代书画名家精品集——王安龙》等多部著作。

今年8月推出的诗书文集《踏歌行》,更是将工程人的严谨与文人的浪漫完美融合,字里行间满是对生活的热爱、对理想的坚守,以及对家乡济南的深厚情愫。

如今,年逾七旬的王安龙依旧步履不停。正如他在诗歌《我的路》中所写:

沧桑历尽五十秋,青丝华发染容颜。

回首人生风雨路,心怀感念报涌泉。

一生笃信一真理,为人处世孝为先。

逆境危局何所惧,成事在人志更坚。

驰骋塞北游江南,得失成败皆坦然。

诚信结缘情似海,牧潮心阔天地宽。

纵横捭阖谋千里,与时俱进莫等闲。

国运昌盛家声振,同心共绘艳阳天。

在工程领域,他是深耕数十年的技术权威;在文化天地,他是笔耕不辍的诗意行者。这位从泉城走出的跨界名家,以一生践行“踏歌而行”的人生信条,既彰显了济南人务实坚韧的品格,又诠释了齐鲁文化兼容并蓄的魅力,为新时代知识分子树立了跨界耕耘、不负韶华的生动典范。